「外科診療の質マネジメントにおけるガバナンスとリーダーシップの重要性」要旨採録

埼玉医科大学国際医療センター

名誉病院長 小山 勇

小山勇氏

日本外科学会は4月18~20の3日間、「わが国の資源で持続可能な外科診療を考える」をテーマにAichi Sky Expo(愛知県国際展示場)で「第124回日本外科学会定期学術集会」を開いた。特別企画「外科医療の『質』管理―第117回定期学術集会以降の進化を語る―」の講演者の一人、小山勇氏(埼玉医科大学国際医療センター名誉病院長)は「外科診療の質マネジメントにおけるガバナンスとリーダーシップの重要性」と題して、質のマネジメントに病院全体で取り組むことの必要性やリーダーシップの大切さなどを訴えた。

ケアの質は担保するだけではなく、常に改善する

外科診療の質マネジメントにおけるガバナンスとリーダーシップの重要性に焦点を当てたい。質の改善は、強いリーダーが示したプロセスを単に実行することだけでは成し遂げられない。質マネジメントの遂行には、常に自分たちの課題を認識し、戦略を立て、監視しながら評価するという一連のシステムが必要だからだ。

ケアの質は担保するだけではなく、常に改善することが必要だ。米国のInstitute of Medicineは2001年に『ヘルスケアシステムの改善における6つの目的』を提言した。

第1は「安全性」、第2は無駄な医療をやめ、エビデンスのある必要なケアを行う「有効性」、第3は「患者中心の医療」、第4は待ち時間や画像未読による治療の遅れを減らす「タイムリネス」、第5は無駄をなくし、トータルでコストを削減する「効率性」、第6は人種や性別、収入の差によるアクセスの違いをなくす「公平性」だ。

質改善はとりもなおさず、システム改善である。それぞれの診療がどのようなシステムで動いているのか、そのどこを変えれば改善するのかを考えなくてはならない。

では、システムとは何か。

まず、リソースであるスタッフ、設備、材料、情報、技術などの「インプット」がある。そして、どのリソースを使って、いつ、どこで、誰が、誰に、どのように行うのか。つまり、Howにあたる「プロセス」だ。

これらのプロセスの結果、目に見える形で出てくるのが「アウトプット」である。工場なら製品だが、医療では実際に患者が受けるケアサービス自体、患者の健康状態の改善、あるいは満足度などを指す。これら3つの要素をもつフロー全体がシステムと考えられる。

質改善は病院全体で構築する

では、システムとしての医療の質はどのように評価したらよいか?

医療の質評価で名高いドナベディアンによると、インプット、プロセス、そしてアウトカムのそれぞれのステップを評価することだ。

患者は初診から社会復帰までさまざまな場面で、多職種スタッフの支援を受けて、いろいろな経験をする。手術だけでなく、Shared Decision Makingによる方針決定、インフォームドコンセント、入院、手術、退院、転院、社会復帰などがある。それぞれのプロセスにおいて「医療の質」が問われている。

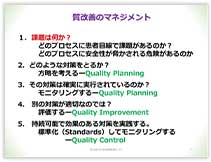

質改善のマネジメントでは、まず、質計画(Quality Planning)から始める。患者経験のプロセスの中で、患者目線で何が課題かを認識する必要がある。次にその課題解決には、どのような対策があるのか。考えられるいくつかの対策から適切な戦略を選択し、それを実行していく。さらにその戦略がうまく行われているかをモニタリングする。

そしてその結果を評価し、さらに改善するために別の対策が必要かを考えるという質改善(Quality Improvement)のステップを行う。うまくいくと分かれば、そのプロセスを標準化して職員全員で実践し、モニタリングしていく質管理(Quality Control)を行う。これらのシステムを病院全体で構築することが必須だ。

クオリティーマネジメントの3つのステップは、1986年にJoseph Juranによって提唱された典型的な手法で「Juran Trilogy」と言われる。

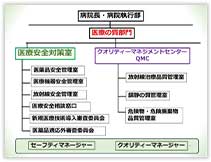

これらのステップを病院で実践していくためには、医療の質に特化した組織が必要となる。

医療安全対策室と密接な関係を持ちながら、情報を共有する必要がある。当院のクオリティーマネジメントセンターには、看護師を含めた3人の専従と専任の医師、さらに各診療科や各病棟に選ばれたクオリティーマネージャーがいる。

医師免許をもっていれば、なんでもできるわけではない

2017年の日本外科学会総会で提唱された「10の課題」の中の「技量評価と管理」について例を挙げながら取り組みを紹介したい。

プロフェッショナルの「技量評価と管理」は、高難度手術だけに適用されるべきものではない。質・安全が脅かされうるケアプロセスはいくらでもある。

どの業界でも、どのスポーツでも、プロフェッショナルと呼ばれる人材は、他者から評価を受けるのが当然である。

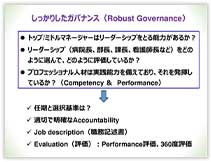

技量評価において重要なことは、強靭なガバナンスをもつことだ。トップ/ミドルマネ-ジャーはリーダーシップを取る能力が本当にあるのか? どのように選んでどのように評価しているのか? さらにはその持っている能力をきちんと発揮しているかというPerformance評価がなされているか?

プロフェッショナル人材のマネジメントにおいて、必須なのはプリビリッジ、すなわち職務権限だ。

例えば、内視鏡検査でミダゾラムを6mg投与したら呼吸停止が起きたとする。医師は「誰か呼べ! コードブルーを呼べ!」と慌てて、パニックになっている。

鎮静剤は呼吸停止する危険がある薬剤だから、蘇生に精通しているスタッフが同席していなくてはならない。医者だからすべて蘇生に精通しているわけではない。

マスク換気や気管内挿管すらできない医師がいるかもしれない。鎮静剤を投与するのだから、当然、BLS(Basic Life Support)の資格では不十分であり、ALS(Advanced Life Support)やICLS(Immediate Cardiac Life Support)の資格が必須だ。それで初めて鎮静剤を投与して状態を管理するプリビリッジが与えられる。

医師免許をもっていれば、なんでもできるわけではない。病院の質と安全を重要視するなら、実践できるケアの範囲を決めておく必要がある。それがガバナンスであり、ケアの範囲は教育によって広がっていく。

経験と能力によってプリビリッジを付与する

国際的な病院機能評価の一つであるJCI(Joint Commission International)では、Staff Qualification & Educationの項目で、医療スタッフの臨床権限の付与が必須となっている。

当院には、全科共通のプリビリッジがある。各スタッフ個人に評価表があり、すべてのスタッフのプリビリッジは電子カルテのスタッフポートフォリオから閲覧できる。

中心静脈カテーテル挿入はもちろん、鎮静剤にかかわるIC取得、拮抗薬の投与、人工呼吸器操作の指示、動脈穿刺、モニターの管理権限などが含まれる。A評価は指導および単独で実施できることを示し、B評価は指導者の監督下のみで実施できる。

化学療法のプリビリッジもある。抗がん剤を投与できる医師の条件を決めておく必要があるが、その中でも、投与量を増量できる権限のある医師と、決められたレジメの投与量を減量しかできない医師とはその経験と能力によって、プリビリッジを区別する必要がある。患者の安全を守るためだ。

各診療科には、基本的にすべてのKコード(診療報酬点数表で手術・処置の領域にふられたコード)の手技の権限が決められている。各外科系診療科医のプリビリッジには、評価Aの下に「完了」という記載がある。FPPE(Focused Professional Performance Evaluation)が完了したことを示すものだ。

医師としての実践能力評価

FPPEは「限定的実践能力評価」と呼ばれるもので、初めてA評価を受けた医師、特に外部施設から異動してきたスタッフ、年度のPerformance評価や医療安全上で、問題視される評価を受けた医師が対象となる。

当該医療行為とともに、ノンテクニカルスキルを含めた患者ケアを安全に遂行できる能力について、一定期間、他の指導医師による観察によって、その能力を評価確認するシステムだ。

FPPEのチェックリストでは、テクニカルな面とノンテクニカルな面の両方を評価する。評価結果はもちろん、評価の方法、評価場所、必要症例数なども記載する。

診療部長あるいは診療部長から指名された指導者が評価し、診療部長を通じて病院長に報告される。AからBに変更が必要となった場合は次に示す改善計画書が必要だ。

誰がどのように、いつまでに教育するのかを書いて、この改善計画書を提出する。

FPPEは限定的な焦点を絞った評価だが、その他に定期的な評価システムもある。自分たちは他の施設の同じ専門医と比べて劣っていない、あるいはむしろ優れていること示す指標を診療科で選んでもらい、その結果を評価するOngoing Professional Performance evaluationのシステムだ。

現場のマネジメントを担う診療部長の評価も必須だ。360度評価で、診療科の助教も病棟の主任看護師以上も評価に加わる。

当院では診療部長の任期が2年であるため、評価結果によっては、更新時に診療部長だった教授が准教授の別の医師に交代となることも稀ではない。

診療部長は患者目線でのケアの責任者であり、リーダーなので、診療能力が高く、マネジメント能力が高い人材になってもらう。診療部長以外に各基本学科には研究主任、教育主任という職位があり、それぞれ得意な領域で活躍してもらう。

外来診療のプロセスでは、接遇も評価対象になる。抜き打ちで一定期間、患者のアンケート調査を行う。結果は自らのノンテクニカルスキル向上の参考にしてもらう。

現場のプロセスの監視と支援は? サインイン、タイムアウト、サインアウトの例

最後に「10の提言」の中の「マイクロシステムに対する監視と支援」について言及したい。これは医療の質管理の基本的なマネジメントであり、提言のうちでも根本的な事項だと思う。先ほど述べたStructureではなく、主としてプロセスの評価になる。

例を挙げれば、周知のWHOの『手術安全ガイドライン』では,いわゆるサインイン、タイムアウト、サインアウトを行うことが推奨されている。今ではほとんどすべての病院において実践されているプロセスだ。

執刀直前のチェックリストには術者のプリビリッジの確認項目が入っている。メインの術者が途中で入ってきて術者を交代するときのチェックリストでは、例えば、開胸操作や開腹操作のみを専攻医にさせて、後に術者として参加することあるので、そのたびにタイムアウトを行い、同様に毎回プリビリッジを確認する。

退室時のチェックリスト、サインアウトには、ガーゼ器械カウントはもちろん、医療機器の異常発生、術中術直後の問題点の有無、予期しない臓器損傷、内視鏡下手術やロボット手術のコンバージョンの有無、予定時間の延長や予定出血量の超過などの記載も含まれる。このような、通常のプロセスから外れた事例を確実に収集するシステムも重要だ。

単一診療科のみのカンファランスは原則禁止

外科系各科の術前カンファランスは極めて重要だ。どの病院でも術前カンファランスをしないで手術をすることは考えられない。しかし、実施しているかではなく、誰が参加して何を議論したかという質の評価は、なかなか難しいことだ。

術前カンファランスの統一したテンプレートも用意している。単一の診療科のみでカンファランスすることは原則禁止にして、必ず複数診療科の医師、すなわち内科系医師あるいは病理医、放射線診断医など、可能なら他の職種も参加してもらう主旨で始めたプロセスだ。

単一診療科だと、権限をもっている強いリーダーの意見がそのまま通り、他のスタッフが反論できず、黙認することをしばしば耳にしたからだ。詳細な記載は医師にとって大変な作業になるので、まず、討議してほしい内容をチェックリストにして、再認識してもらうことから始めた。

まとめ

最後に、まとめとして「外科診療の質マネジメントには、病院全体で取り組む系統的・構造的なシステムが必要である」「クオリティーマネジメントのシステム構築には、プロフェッショナルの評価を含めてしっかりしたガバナンスとプロセスの改善アプローチを実践するリーダーシップが必須である」ことを重ねて述べておきたい。

取材:伊藤公一